サーマルリサイクルとは?メリットや問題点、マテリアルリサイクルとの違いなど

「サーマルリサイクル」とは、ごみ焼却による熱エネルギーを回収・利用する技術のこと。ごみ焼却施設の排熱を、施設の発電や近隣の温水プールなどに活用するものです。国際社会では「サーマルリサイクル」ではなく「サーマルリカバリー」「エネルギーリカバリー」などと呼びますが、この記事では「サーマルリサイクル」と称して解説していきます。

サーマルリサイクルとは

サーマルリサイクル(thermal recycling)とは、「熱回収」を意味し、廃棄物を燃焼処理する際に発生する熱エネルギーを回収・利用する技術です。排熱(余熱)を有効活用して、資源の節約とエネルギーの創出に貢献します。

日本では「サーマルリサイクル」という言葉が定着していますが、欧米では「サーマルリカバリー」(またはエネルギーリカバリー)と呼んでいることから、現在は日本政府も「サーマルリカバリー」と呼んでいます。

サーマルリサイクル(サーマルリカバリー)には、以下のような方法があります。

- 発電:発生した熱を蒸気タービンで発電に利用

- 熱供給:地域暖房や温水供給、工業用熱源として利用

- セメント原料:焼却灰をセメント製造の原料として利用

- 廃棄物固形燃料化:焼却灰を固めて燃料として利用 など

サーマルリサイクルの使い道と具体例

サーマルリサイクルは、各地で活用されています。例えば、焼却場施設の冷暖房や給湯、隣接する温水プールや熱帯植物園への熱供給、福祉施設への温水供給や給電など、大小さまざまな規模で熱利用を行っています。ごみ焼却施設によっては、発電設備を設置して施設の電力とするほか、余剰電力を電気事業者に売却していることもあります。

リサイクルではない?マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルとの違い

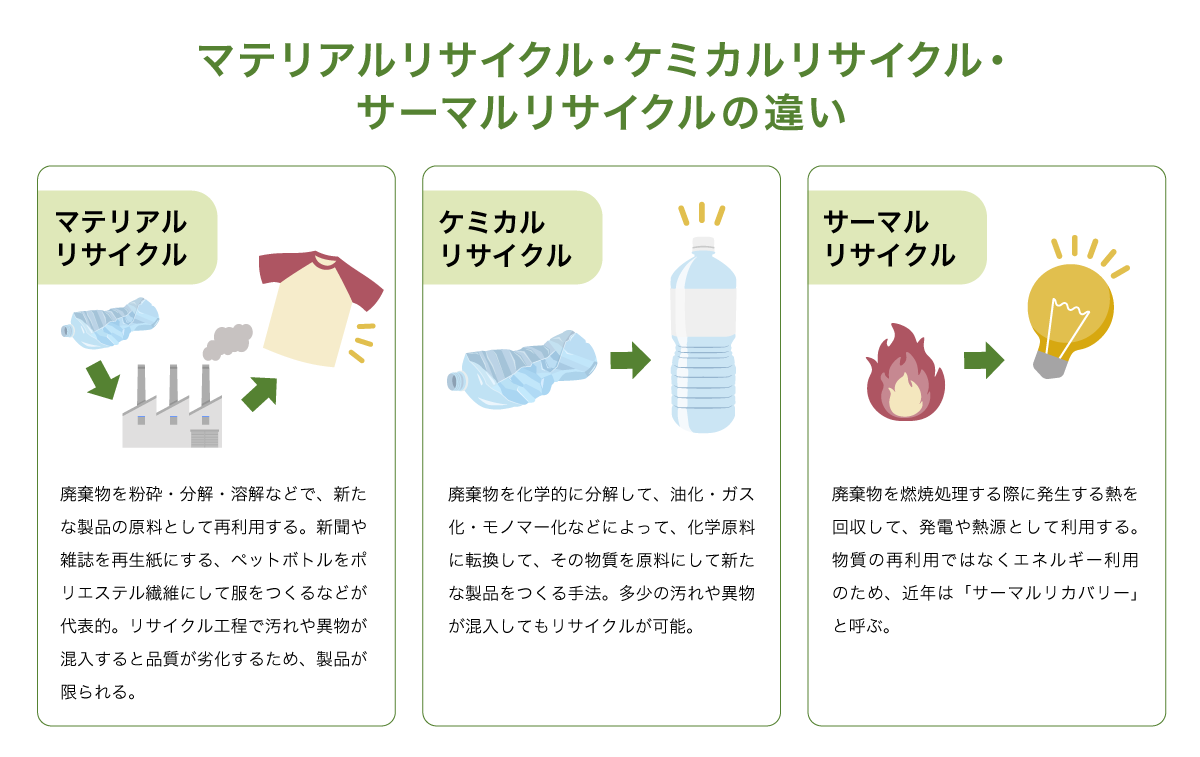

サーマルリサイクルと似ている言葉に、「マテリアルリサイクル」や「ケミカルリサイクル」があります。この3つのリサイクルは、次のような違いがあります。

「サーマルリサイクル」は、廃棄物を新たな製品に生まれ変わらせるのではなく、エネルギー源として利用する技術で、厳密にはリサイクルではありません。リサイクルに「燃焼」という概念はないため、熱回収をリサイクルと称していることに対して、海外から指摘もありました。

2021年1月に、小泉進次郎環境相(当時)は記者会見で「今私たちはサーマルリサイクルという言葉を使わずに、サーマルリカバリーという言葉を正確に使うようにしている」と語っています。

出典:環境省『大臣談話・大臣記者会見要旨』

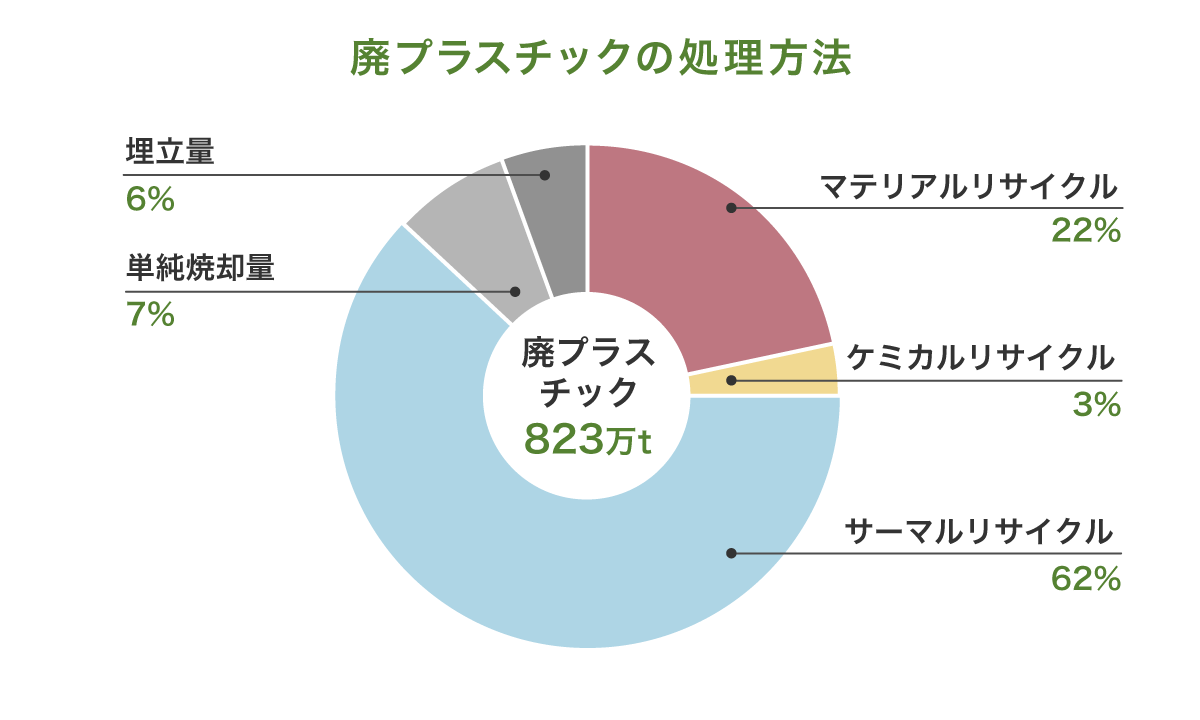

廃プラスチック処理方法に占めるサーマルリサイクルの割合

サーマルリサイクルは、さまざまな廃棄物に適用できますが、特に、プラスチック廃棄物に有効です。日本では、プラスチック製品の原料に再生するマテリアルリサイクルと、化学原料に再生するケミカルリサイクルの技術開発が進んでいます。

一方で、複合素材を使用しているものは分離が困難、汚れで資源化が難しい、リサイクルを繰り返すと品質が劣化するなど、プラスチックのすべてが再利用できるわけではありません。

『2022年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況』p.11

未利用のまま廃棄されるプラスチック量は少ないことから、マテリアルリサイクル・ケミカルリサイクルに適さないものは、サーマルリサイクルによって有効活用されていると捉えることができます。

サーマルリサイクルが必要とされている理由

サーマルリサイクルが必要な理由は、資源の消費を抑制し、環境負荷が少ない「循環型社会」を形成する手段となることが挙げられます。具体的には、次のようなことです。

<廃棄物処理問題の解決>

廃棄物処理量の増加と、最終処分場の逼迫が理由として挙げられます。日本における埋立地は、あと20年ほどで満杯になるとされていますが、新規でつくることは難しいのが現状です。サーマルリサイクルは廃棄物の体積を減らせるため、埋立処分にまわす廃棄物量を減らし、処分場の延命に寄与します。

<エネルギー自給率の向上>

サーマルリサイクルは、リサイクル回収して再利用できない廃棄物を、燃料として有効活用する手段です。プラスチックは紙類と比較して、焼却する際に2倍〜3倍の熱エネルギーが発生するため、高い熱エネルギーを得られる貴重な燃料となります。日本はエネルギー資源に乏しいため、サーマルリサイクルで廃棄物をエネルギー源として活用することで、化石燃料への依存度を減らす効果が期待できます。

サーマルリサイクルのメリット

サーマルリサイクルには、次のようなメリットがあります。

高い発熱量を持つプラスチックを有効活用できる

先述のとおり、プラスチックを焼却した際に発生する熱エネルギーは、紙の2倍~3倍です。特にポリプロピレンやポリエチレンは、高い発熱量を持っています。それにより、新たな化石燃料の消費も抑えられるでしょう。

プラスチックの劣化によるメタンガス発生を抑制できる

プラスチックは、太陽光などによって劣化が進む過程で、温室効果ガスの成分にも含まれるメタンガスを放出することがあります。メタンガスはCO2(二酸化炭素)の25倍もの温室効果があり、サーマルリサイクルによって、地球温暖化の原因であるメタンガスの発生を抑制できます。

廃棄物最終処分場の残余年数を伸ばせる

先述したように、サーマルリサイクルは「最終処分場の延命化」に有効です。特に、資源として回収・再利用できない廃プラスチックのサーマルリサイクルは、埋立処分となるプラスチックごみ(不燃ごみ)の削減につながり、最終処分場の残余年数を伸ばすことができます。

サーマルリサイクルの問題点やデメリット

サーマルリサイクルには、次のような課題もあります。

CO2やダイオキシンを排出する

サーマルリサイクルはメタンガスの発生を抑制しますが、焼却の際にCO2を排出するため、温室効果ガス自体の排出量を削減する効果はありません。

また、プラスチックを焼却することで、ダイオキシンのような有害物質を排出することもあります。ダイオキシンは800℃以上で分解されるため、焼却施設では高温で燃焼してダイオキシン類の発生を抑制していますが、焼却炉が冷える過程でダイオキシン類が再生成される恐れがあります。

環境負荷に対する評価がしにくい

サーマルリサイクルは、地域の分別方法や処理施設の性能などが異なるため、環境への負荷を測定することは困難です。また、環境に対しプラスの影響とマイナスの影響どちらもあるため、環境負荷への評価がしにくいという問題もあります。

木くずを木材乾燥機の熱源燃料とするサーマルリサイクル|齋藤木材工業株式会社

長野県にある齋藤木材工業株式会社は、丸太の製材・加工によって排出される木くずを、自社工場にある木材乾燥機の燃料とするサーマルリサイクルを実施しています。また、端材を「信州産カラマツ薪」に加工して販売。集成材として使用できない部分を、廃棄物として処分せずに活用する、環境に配慮した薪です。建築資材と同様に人工脱脂乾燥を行っており、着火が簡単で、白煙が出にくいというメリットもあります。薪を購入する際は、使いやすく環境に配慮した商品を選んではいかがでしょうか。

参考:齋藤木材工業株式会社『SDGs 達成に向けた宣言書』

サーマルリサイクルを理解した上で、地球を守る行動をしよう

サーマルリサイクルは、廃棄物問題とエネルギー問題の解決に貢献する有効手段の一つです。しかし、環境への影響や社会的な合意など、克服すべき課題も存在します。また、マイボトルやマイバッグを持ち歩くなど、廃棄物を出さないことも重要です。サーマルリサイクルを理解した上で、環境への負担を軽減する生活を心がけていきましょう。